TOP>MPLAB XC8編(PIC16F887)> 液晶ディスプレイを使う(PIC16F887 XC8)

液晶ディスプレイ(LCD)を使う

(PIC16F887 XC8)

| 更新日2012.5.20

|

| 作成日2009.4.11

|

ここでは、MPLAB XC8でLCD(液晶ディスプレイ)を使って見ます。

使用するPICは、40ピンのPIC16F887です。

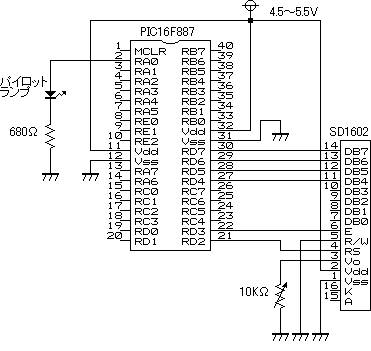

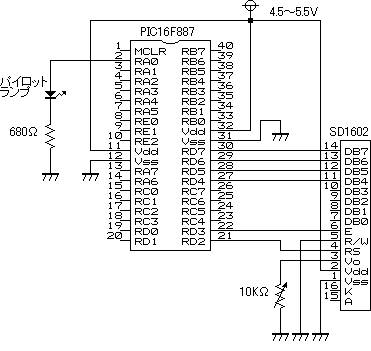

| 実験回路

|

| ・ |

|

|

今回の実験回路です。

クロックは内部クロックで8MHzです。

LEDと直列の抵抗は、300〜800Ω程度の範囲で選択可能です。

-

-

| |

これだけであれば、40ピンのPICを使う必要はありませんが、別目的の回路を作成する途中段階のためこのようになりました。

|

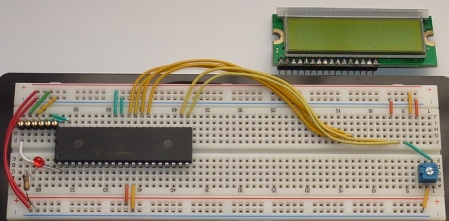

- ブレッドボードに組んだ状態

-

左上の6ピンヘッダ周りは、回路図には有りませんがICSP(In-Circuit Serial Programming)用です。秋月のPICライタなどを使う場合は不要です。

|

| プログラム

|

|

LCDの使い方については、「液晶ディスプレイを使う」を参照して下さい。

LCDは4ビット動作とし、ビジーフラグは使わないで時間待ちにより動作完了を待ちます。

プログラムの各ブロックで行っている処理は以下通りです。

- main()

- PICの初期化(pic_init)とLCDの初期化(LCD_init)を行った後、LCDの1行目と2行目にそれぞれ16文字を0.5秒間隔で表示します。

同時に、RA0のLEDを0.5秒間隔で点滅させます。

- pic_init()

- PICの初期化処理を行います。

クロックを内部8MHzに設定し、使わないA/D変換を無効にして、RA0,RD2-7を出力に設定します。

- LCD_init()

- LCDの初期化を行います。

- LCD_cmd(unsigned char)

- LCDにコマンドを送ります。

コマンドは、引数で与えます。

- LCD_data(unsigned char)

- LCDに1バイトのデータを送ります。

データは、引数で与えます。

- LCD_send4(unsigned char)

- LCDに4ビットを送ります。

送るデータは引数で与え、上位4ビットを送信します。

- wait_50us()

- 50μS(マイクロ秒)待ちます。

LCD出力時の待ち時間として使います。

- wait_ms(unsigned char)

- 1mS(ミリ秒)×指定値だけ待ちます。

指定値は引数で与え、指定値の数だけwait_1msを呼び出します。

- 例えば、20mS待つ場合は、

- wait_ms(20);

と言うように使います。

- wait_1ms()

- 1mS(ミリ秒)待ちます。

wait_msで使用します。

逆アセンブルリストを参考にして、NOPの数とループ回数を決めています。

|

| 動作確認

|

|

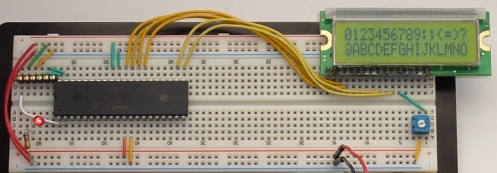

- 動作させた状態です。

-

この写真は、2行16桁全て表示した瞬間です。

電源を投入すると、LCDはクリア状態からスタートし、1行目の1桁目から1文字ずつ0.5秒毎に順に表示し、2行目の16桁目まで表示すると(写真の状態)クリアして1行1桁目から再度表示します。

|