TOP>MPLAB XC8編(PIC16F887)> ステッピングモータの制御(PIC16F887 XC8)

ステッピングモータの制御

(PIC16F887 XC8)

ここでは、MPLAB XC8でステッピングモータを制御して見ます。

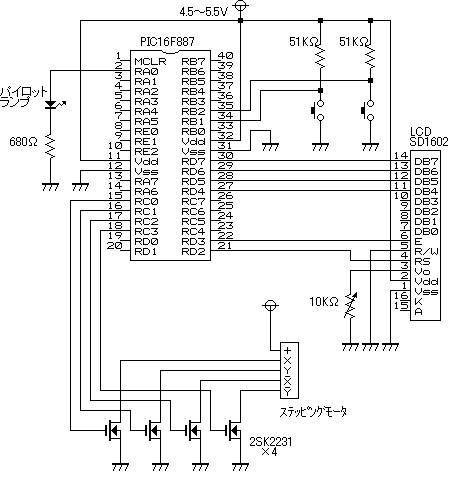

使用するPICは、40ピンのPIC16F887です。

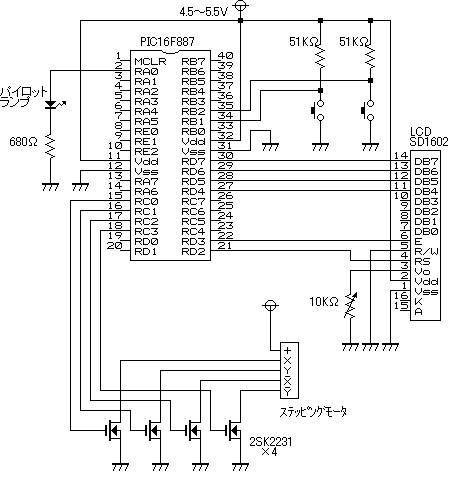

| 実験回路

|

| ・ |

|

|

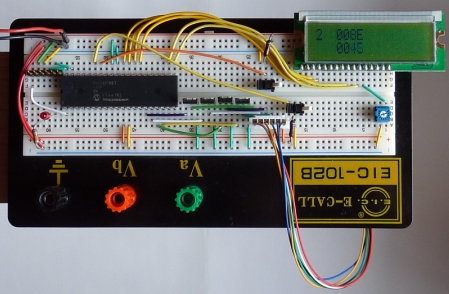

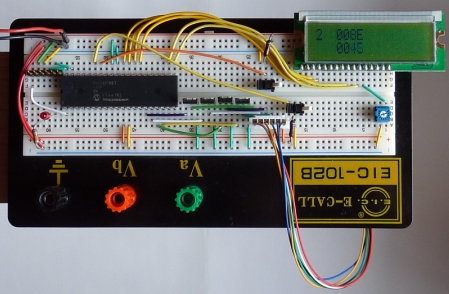

今回の実験回路です。

クロックは内部クロックで8MHzです。

-

-

| |

これだけであれば、40ピンのPICを使う必要はありませんが、別目的の回路を作成する途中段階のためこのようになりました。

|

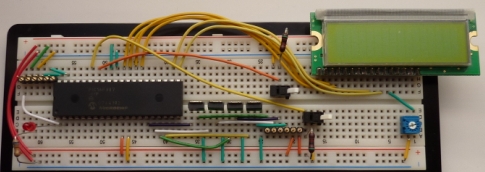

- ブレッドボードに組んだ状態

-

左上の6ピンヘッダ周りは、回路図には有りませんがICSP(In-Circuit Serial Programming)用です。PICライタを使う場合は不要です。

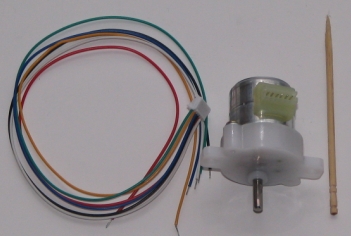

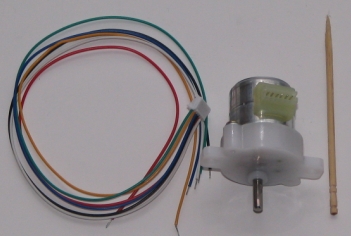

- 今回使用したステッピングモータ

-

|

| SPG20-332 ギアードステッピングモータ

| 駆動方式 | 2相ユニポーラ

| | ギア比 | 1/24

| | ステップ数 | 480

| | ステップ角 | 0.75°

| | コイル抵抗 | 68Ω

|

|

|

| プログラムの仕様

|

|

RB1のスイッチを押すと左回転を開始し、RB2のスイッチを押すと右回転に切り替えます。

そして、この範囲で自動往復動作を繰り返します。

往復動作の右端をRB1のスイッチで、左端をRB2のスイッチで設定している事になります。

-

-

RB1,RB2のスイッチ操作は、ピン変化割込みを使って検出します。

ステッピングモータの1パルスの時間はTMR0割込みにより作ります。

LCDには、ステッピングモータの回転位置を表示します。右端を0とし、左に回転したステップ数を表示します。

|

| ステッピングモータの制御

|

|

ステッピングモータの使い方については、「ステッピングモータを回す」を参照して下さい。

今回のプログラムでは、ステッピングモータを2相励磁方式で制御します。

ステッピングモータの4つの信号(X,Y,X,Y)は下図のように与えます。

信号を右から逆順に与えると逆回転になります。

-

-

→時間

|

1ステップの時間を長くすると回転は遅くなり、時間を短くすると速くなります。

- 今回のプログラムでは、以下の2パターンの時間にしています。

-

| 期間 | 時間

| | RB1のスイッチを押してからRB2のスイッチを押すまで(両端検出期間) | 24mS

| | RB2のスイッチを押した後(自動運転期間) | 6mS

|

|

| プログラム

|

|

LCDの使い方については、「液晶ディスプレイを使う」を参照して下さい。

LCDは4ビット動作とし、ビジーフラグは使わないで時間待ちにより動作完了を待ちます。

プログラムの各ブロック(関数)で行っている処理は以下通りです。

- main()

- PICの初期化(pic_init),LCDの初期化(LCD_init),ステッピングモータの設定値初期化(motor_init)を行った後、スイッチの状態により処理を振り分けます。

同時に、RA0のLEDを0.5秒間隔で点滅させます。

- pic_init()

- PICの初期化処理を行います。

1.クロックを内部8MHzに設定

2.使わないA/D変換を無効化

3.RA0,RD2-7を出力に設定

4.TMR0割込みの設定

5.PORTBピン変化割込みの設定

- LCD_init()

- LCDの初期化を行います。

- motor_init()

- ステッピングモータの制御情報を初期化します。

- intr() 割込み処理

- TMR0割込みとPORTBピン変化割込みの処理を行います。

TMR0割込みでは、以下の2つの処理を行います。

・LEDを点滅させる500mSの時間を作る

・ステッピングモータの1ステップの時間経過を判定し、次のパターンを設定

PORTBピン変化割込みでは、RB1/RB2いずれかのピン変化に応じたフラグを設定します。

main処理では、このフラグでスイッチの状態を判定します。

- itox_LCD(struct i_x *ix_wk)

- int型の16ビットのデータを16進数4桁でLCDに表示します。

- RB1_on()

- RB1のスイッチがONになった時の処理で、ステッピングモータの位置(motor1_pos)をクリアし、右回転のパラメータを設定します。

- RB2_on()

- RB2のスイッチがONになった時の処理で、ステッピングモータの右端の位置(motor1_posmax)を設定し、左回転のパラメータを設定します。

また、LCDに右端の位置を表示します。

- motor1_auto()

- ステッピングモータを2つのスイッチで設定した範囲で自動動作させます。

- LCD_cmd(unsigned char)

- LCDにコマンドを送ります。

コマンドは、引数で与えます。

- LCD_data(unsigned char)

- LCDに1バイトのデータを送ります。

データは、引数で与えます。

- LCD_send4(unsigned char)

- LCDに4ビットを送ります。

送るデータは引数で与え、上位4ビットを送信します。

LCDの初期化(LCD_init)処理で使います。

- wait_50us()

- 50μS(マイクロ秒)待ちます。

LCD出力時の待ち時間として使います。

- wait_ms(unsigned char)

- 1mS(ミリ秒)×指定値だけ待ちます。

指定値は引数で与え、指定値の数だけwait_1msを呼び出します。

- 例えば、20mS待つ場合は、

- wait_ms(20);

と言うように使います。

- wait_1ms()

- 1mS(ミリ秒)待ちます。

wait_msで使用します。

逆アセンブルリストを参考にして、NOPの数とループ回数を決めています。

|

| 動作確認

|

|

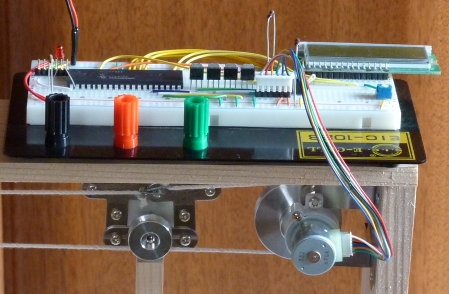

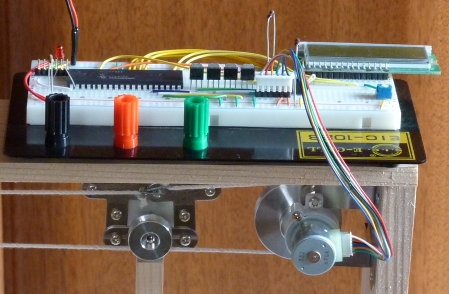

- 動作させた状態です。

-

| 液晶ディスプレイの1行目には左端の位置を表示し、2行目には現在位置を表示します。

|  | ブレッドボードからの信号線の先がステッピングモータです。直径4cmのプーリーを付けています。

| |

| こちらに上の写真の位置から撮ったムービーがあります。右クリックでダウンロードしてご覧下さい。(約9MB)

木枠の右側に固定してあるものがステッピングモータで、左右に動いているものはステッピングモータからワイヤ接続して制御しています。

|

|